「龍とドラゴンって、いったい何が違うの?」

そんな素朴な疑問から、あなたの心の中にも“神話の扉”が静かに開かれていくかもしれません。

東洋では龍は水や天の気を司る神聖な存在として、

西洋ではドラゴンは人が立ち向かうべき混沌や恐怖の象徴として、

時には「征服すべき未開の自然や富」の象徴として描かれてきました。

同じように“龍”と呼ばれながら、

そこに込められた祈りと文化の背景はまるで異なるのです。

この記事では、

東洋と西洋、それぞれの世界で生まれた龍とドラゴンの神話や象徴をたどりながら、

人と自然、祈りと力の関係、さらには自然との克服と共生という南北の意識をひもといていきます。

そして最後には、現代を生きる私たちが“龍の物語”から何を受け取れるのかを探していきましょう。

龍とドラゴンの分かれ道 ― 神話に刻まれた原点

- 東洋の龍が「自然と共生する神」である原点

- 西洋のドラゴンが「人間が克服すべき混沌」として描かれた背景

- 龍とドラゴンの共通の原型(蛇)とその意味

東洋の龍は「自然と共に生きる神」

東洋で語られる龍は、古代中国の雨乞いや五穀豊穣の神として信仰されてきました。

水を司る存在であり、天と地を行き来し、自然の循環そのものを象徴する“いのちの化身”です。

日本でも龍神信仰として受け継がれ、山・川・海など、水にゆかりのある場所に祀られてきました。

西洋のドラゴンは「人間が克服すべき混沌」

一方、西洋のドラゴンは、火を吐き、人を脅かす“怪物”として登場します。

聖ジョージがドラゴンを退治する伝説などに代表されるように、

人間の勇気・信仰・正義を試す存在として描かれました。

そこには“自然を征服する文明”という思想が色濃く表れています。

囚われているドラゴンを子供が助けるお話がとっても楽しかったです。

西洋のドラゴンは、キリスト教の広がりとともに、しばしば悪や罪の象徴として捉えられましたが、すべての物語で絶対的な悪として描かれているわけではありません。

中には「エルマーの冒険」のように、

人間と心を通わせる存在として描かれる例外的な物語も存在します。

蛇から龍へ ― 共通する“生命と再生”の原型

実は東洋と西洋、どちらの龍も“蛇”を原型としています。

蛇は脱皮を繰り返すことから「再生」の象徴とされ、

古代の人々にとって生命の循環を体現する存在でした。

その蛇が天へ昇り、水や火の力を得て、龍やドラゴンの姿へと変化していったのです。

原型となった蛇のしなやかで自然な動きを参考にすることが私は多いです。

想像上の生き物であっても、自然界のリアリティが大切だと思っています。

この章では、“龍とドラゴン”の出発点を知ることが目的です。

同じ“りゅう”という名を持ちながらも、祈り方・恐れ方・描かれ方が異なる――

それこそが、文化と人間の心の奥にある世界観の違いなのです。

西洋のドラゴンは人間が挑む「征服」の象徴。

どちらも「蛇」を原型とし、生命の再生という根源的な意味を共有しています。

文化が生んだ象徴のちがい

- 東洋の龍が皇帝の象徴となった背景

- 西洋のドラゴンがキリスト教世界で悪とされた理由

- 自然との関係性が「善と悪」のイメージを分けた理由

中国における龍神信仰と皇帝の象徴

東洋の龍は、天の秩序と調和を守る神聖な存在として描かれました。

中国では皇帝の象徴であり、衣装や玉座にも龍の文様が用いられ、

その姿は「天命を受けて治める者」の証でもありました。

龍は単なる神話上の生き物ではなく、

「天(宇宙)と地(人間界)をつなぐ存在」として、人々の祈りや祭礼の中心にあり続けました。

キリスト教世界のドラゴン退治伝説

一方、西洋ではキリスト教の広がりとともに、ドラゴンは悪や罪の象徴とされていきます。

聖ジョージがドラゴンを退治する物語はその代表で、

信仰による“悪の克服”を描いた象徴的な神話です。

この構図には、自然や未知への恐れ、そして“征服による秩序”という思想が見え隠れします。

つまりドラゴンは、人間の内にある恐れや欲望を投影した存在だったのです。

ドラゴンを倒すことは、外の敵を打ち負かすだけでなく、

自分自身の内側にある葛藤を乗り越え、成長することなんだと感じます。

🐲 祈りの対比 — 龍は「共生」を、ドラゴンは「克服」を象徴する

単なる善悪二元論ではなく、この違いは人間が自然へどう向き合ってきたかという「文化の鏡」でもあります。

東洋の「共生」の祈り:龍神信仰

水や風の流れや天の気を司る龍神は、自然をともに生きる存在として尊ばれました。

| 龍の象徴 | 意味合い |

| 物語のテーマ | 自然の恵みを受け取る、南方の自然観の現れ。 |

| 人間との関係 | 自然を畏れ敬う文化では、龍が神となる。 |

| 内包する力 | 調和と循環。生命と豊かさをもたらす。 |

西洋の「克服」の意思:ドラゴン退治

火を吐き財宝を守るドラゴンは、人間が克服すべき混沌として恐れられました。

| ドラゴンの象徴 | 意味合い |

| 物語のテーマ | 自然の厳しさを力で克服しようとする、北方の意識。 |

| 人間との関係 | 自然を制御しようとする文化では、ドラゴンが敵となる。 |

| 内包する力 | 悪の克服による自己成長。人間の勇気を試す。 |

この違いは、単なる神話の物語ではなく、人間が自然とどう関わってきたかという「文化の鏡」でもあります。

私たちの心の中にも、龍の「共生」とドラゴンの「克服」という二つの側面が息づいているのです。

東洋では、龍は天と地をめぐる“祈りの象徴”。

西洋では、ドラゴンは克服すべき“恐れの化身”。

どちらも、人間が自然や生命に向き合う心の姿勢を映し出しています。

そこには「征服」と「調和」、二つの祈りのかたちが息づいているのです。

姿・色・棲む世界のちがい

- 東洋の龍が翼を持たずに飛ぶ理由

- 西洋のドラゴンが洞窟や火と結びつく意味

- 造形の違い(鱗・角・翼)に込められた世界観の対比

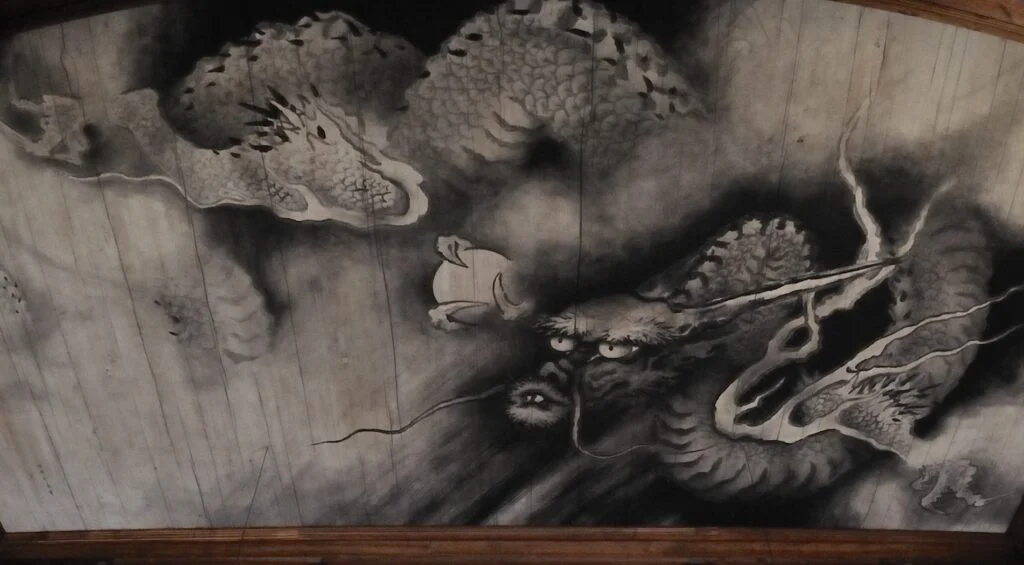

東洋の龍は水に棲み、天に昇る

東洋の龍は、水辺や雲、霧、風、雷など――流れるもの動くものの中に棲む存在です。

1. 造形的な特徴

- フォルム: 長くしなやかで、鱗(うろこ)をまとう。

- 頭部: 角(つの)を持ち、髭(ひげ)をたくわえる。

- 飛翔: 翼を持たずに天を舞う。

2. 文化的・思想的な意味

- 飛翔の理由: 物理的な翼ではなく、「気(エネルギー)によって動く」という思想が根づいている。

- 吉兆: 中国では「龍が昇る」ことは、雨を呼ぶ吉兆とされる。

- 棲み処: 日本では川・滝・海の底など「水の聖地」に宿ると信じられている。

- 象徴: 自然と調和しながら天と地を結ぶ「循環の象徴」。

「気(エネルギー)の流れ」によって天と地を行き来するという世界観に基づいています。

これは、自然の「循環」を象徴する重要なポイントです。

👉東洋の龍を知りたい方はこちらもおススメ

中国の龍・インドの龍・日本の龍|東洋の龍の種類と特徴

西洋のドラゴンは地に潜み、火を放つ

西洋のドラゴンは、洞窟や火山、荒野など地の底や闇に棲む存在です。

1. 造形的な特徴

- 翼: コウモリのような翼を広げる

- 爪: 鋭い爪を持つ

- 攻撃: 火を吐く

2. 象徴的な意味

- 破壊と欲望: その姿には「破壊」と「欲望」の象徴が重ねられている。

- 財宝の守護者: 中世ヨーロッパでは、財宝を守る守護者(ワーム)としても描かれた。

- 試練の象徴: それは「欲望を克服すべき試練」であり、同時に“人間の影”の側面を象徴する存在でもあった。

人間の「欲望」という内なる闇を象徴しているように感じます。

それは、私たちが克服すべき自己の影なのかもしれませんね。

👉西洋の竜をもっと知りたい方はこちらも

西洋の龍とは?神話・種類を解説 ― ドラゴン以外の竜もいる!

鱗・角・翼 ― 造形に宿る世界観の対比

東洋と西洋の龍を見比べると、

それぞれの身体には世界の見方そのものが刻まれています。

東洋の龍は、魚・蛇・鹿・鷹など複数の生き物の要素を組み合わせた“調和の存在”。

西洋のドラゴンは、爬虫類や猛獣の特性を強調した“力の象徴”。

つまり、東洋では「多様な命が融合する神性」を、

西洋では「圧倒的な力に立ち向かう人間の物語」を表しているのです。

造形的な描き分けのディテールや、姿・意味・使い方のより詳細な解説は、

ドラゴン・竜・龍の違いとは?姿・意味・使い方をやさしく解説をご覧ください。

龍もドラゴンも、人間が“見えない力”をどう感じたかの表現です。

東洋では「流れゆくものと共に生きる」祈りが、

西洋では「立ち向かう勇気と挑戦」が――

それぞれの造形に命を吹き込んできました。

形の早見表(体型・翼・爪・角・ヒゲ)

| 項目 | ドラゴン(Dragon) | 龍/竜(East Asian Long / Ryū) |

|---|---|---|

| 体型 | トカゲ/恐竜に近いずんぐり筋肉質、胴は短〜中長 | 細長い蛇状の胴体、しなやかにうねる |

| 翼 | あることが多い(大型の蝙蝠翼/羽毛・膜状など) | 基本なし(雲や気で飛翔)。作品により稀に付く表現も |

| 飛び方 | 翼で物理的に飛行、滑空やホバリングの描写が多い | 翼なしでも気をまとって昇騰、雲間を泳ぐように移動 |

| 四肢 | 2〜4本(前肢と後肢がはっきり) | 4本(前後肢は小さめ)もしくは持たない |

| 爪の本数 | 3〜4本描写が多い(作品差あり) | 3本・4本・5本(5本は権威の象徴の表現も) |

| 頭部 | 角は直線的・分岐状、牙が大きく口が横に裂ける | 鹿角・牛角風の角、長い口ヒゲ、時にたてがみ |

| 鱗 | 大きめ・装甲的、金属・岩の質感も | 細かい魚鱗風、光沢や水気を感じる |

| 口から吐くもの | 炎・酸・雷など“攻撃属性”中心 | 風雨・雲気・水など“天候・水の気配”中心 |

| 尾 | 短〜中長で棍棒状・槍状の先端も | 長くしなる。先端に房毛やヒレ表現も |

| 表情 | 威嚇・獰猛の強調が多い | 威厳・慈愛・霊性の強調が多い |

| 住処のイメージ | 洞窟・山・廃墟・火山・空 | 川・湖・海・雲間(水・気の循環と結びつく) |

📝補足:上記は“形態の典型”。作品・地域・時代で例外は多く、混合デザイン(翼のある龍、ヒゲをもつドラゴン等)もあります。

ディテールの違いをもう少し(顔・毛・テクスチャ)

顔の造形

- ドラゴン:鼻梁が太く短い口、歯が外へ主張、爬虫類の眼が鋭い。

- 龍/竜:長い口先+ヒゲ、鹿角風の角、たてがみが流線で強調されやすい。

毛の有無

- ドラゴン:基本無毛(角質・鱗質)。

- 龍/竜:口ヒゲ・顎ヒゲ・鬣(毛の流れ=“気の流れ”の視覚化)。

質感

- ドラゴン:硬質(金属・岩石・革の膜)。

- 龍/竜:水気・風を感じる柔らかな光沢、細鱗が“流れ”を描く。

物語に見る龍とドラゴン ― 祈りと力の物語世界

- 中国の四海龍王が持つ「恵みの雨」の物語

- 日本のヤマタノオロチと龍宮伝説が語る調和の思想

- 北欧神話のファフニールが象徴する「内なる欲望」

中国神話の四海龍王と恵みの雨

中国では、龍は「雨を司る神」として人々に深く信仰されてきました。

東海・南海・西海・北海の四方を守護する四海龍王は、天の命を受けて風雨をもたらす存在です。

干ばつのときには、民が龍王に祈り、雨が降れば感謝の祭りを捧げました。

これは単なる天候神話ではなく、自然と人との共生を祈る文化の表れです。

龍は「人間の願いを天へ届ける仲介者」として、いのちの循環を支え続けてきました。

彼らが恵みの雨をもたらす一方で、怒りによって洪水を引き起こす存在としても描かれ、

人々に自然の力の偉大さと畏敬の念を与えてきました。

ヤマタノオロチと龍宮伝説 ― 日本的な“調和の物語”

日本の龍は、恐れよりも“調和”を象徴します。

ヤマタノオロチは荒ぶる自然の力として描かれ、

スサノオの鎮魂によって“秩序と調和”がもたらされました。

これは「破壊を退ける」物語ではなく、「混沌を鎮める」物語なのです。

また、龍宮伝説では、海の底の龍神が人をもてなし、玉を授ける。

その玉は“願いを叶える宝珠”であり、龍と人との信頼とつながりの象徴でもあります。

源平の合戦で息子の 安徳天皇 や平家 一族は竜宮へと言って 海に身を投げましたが

彼女は助けられて死ぬまで平家の弔い続けました。

亡くなった時にきっと 竜宮に駆けつけたかっただろうなぁと思って竜の姿で書きました。

👉日本の龍について知りたい方におススメ

日本の龍の伝説と文化、姿、ご利益

北欧神話ファフニールと“欲望”の象徴

北欧神話では、ドラゴン“ファフニール”は財宝を守る怪物として登場します。

かつては人間だった彼が、貪欲のあまりドラゴンへと変わり果てる――

それは、人間の“内なる欲望”が形を持った姿とされています。

この物語は「力を持つ者ほど、内なる闇を見つめねばならない」という教えを含んでいます。

つまりドラゴンは“敵”ではなく、“自己を映す鏡”でもあるのです。

英雄と龍/聖人とドラゴン ― 人間の成長譚として

多くの物語で、龍やドラゴンは「人が超えるべき試練」の象徴として登場します。

英雄が龍を倒すとき、それは“外の敵”ではなく、“内なる恐れ”を克服すること。

つまり龍は、人が成長するために現れる“影の教師”でもあるのです。

主人公タミーノに試練を乗り越えるための 存在として出てきますよね。

このように 様々なお話に試練を与える龍蛇は出てきます。

龍が語る「守護と再生」のメッセージ

最終的に、龍もドラゴンも“破壊と創造”の両面を持つ存在です。

嵐の後に大地を潤す雨が降るように、

混沌の中にこそ新しい生命が芽生えます。

龍が教えてくれるのは――

「恐れの奥にこそ、祈りの力がある」という真理。

それは神話の時代から現代まで、人々が祈り続けてきた“再生の記憶”なのです。

その瞬間は、龍が持つ生命エネルギーと心が通じたような気持ちになります。

時に守り神として、時に人の影として――人類の祈りの物語を語り続けてきました。

それは“恐れの象徴”ではなく、

生命そのものの力を信じる物語なのです。

東西の龍が語る、自然観と人間観の違い

- 東洋の「共生」と西洋の「支配」という自然観の違い

- 日本の龍神信仰が持つ「祈りの媒介者」としての側面

- 現代における龍とドラゴンの「善悪の境界」を超えた再評価

支配か共生か ― 自然との向き合い方

東洋の龍は、人が自然と調和して生きる象徴です。

人間もまた自然の一部であり、

自然の流れに身を委ねることが“祈り”であり“智慧”とされました。

対して、西洋のドラゴンは、自然の力を克服すべき対象として現れます。

嵐や火山、病や災厄――人の理解を超える“自然の脅威”が、

ドラゴンという形で語られたのです。

だからこそ、英雄はその力を倒すことで秩序を取り戻しました。

つまり東西の違いは、

「自然と共に祈る」か「自然に挑むことで祈る」か――

その祈りの方向性の差なのです。

龍が雲の中を舞う姿を見て、“権力の象徴”というより“天の調和の守護者”のように感じました。

日本の龍神信仰と祈りの文化

日本における龍神は、“祈りの媒介者”としての側面を持ちます。

龍は「水の神」として川・滝・湖に宿り、

祈雨や鎮魂、そして五穀豊穣の願いと共に祀られてきました。

龍神の信仰には、

恐れよりも「つながり」への尊敬があります。

災いを鎮めるための祈りも、自然を退けるのではなく、

「共に流れる」ことへの願いとして捧げられてきました。

それはまるで、自然と人間の間に橋をかけるような祈り。

龍はその橋そのもの――“循環と調和の象徴”なのです。

龍鎮神社の清らかで畏怖を感じる天地をつなぐ空気感と、

龍穴神社の水の流れと共にある龍のエネルギーは圧倒され自然に頭が下がり、

手を合わせてしまします。

善悪の境界を超えて ― 現代における再評価

現代では、龍もドラゴンも“善か悪か”という単純な枠では語られなくなりました。

むしろその両義性――「破壊と再生」を併せ持つ姿が、

私たちの心の成長や自然との調和を象徴するようになっています。

たとえば、ファンタジー作品では、

ドラゴンが「知恵の守護者」や「人間の友」として描かれる例も増えています。

東洋の龍が再び注目されているのも、

現代人が“共に生きる”感覚を取り戻しつつあるからかもしれません。

現代の物語では、ドラゴンは単なる敵ではなく、主人公の「希望への友」や「道案内」として描かれることが増えています。

これは東西の象徴が融合し、共生へと向かう現代の潮流を映しています。

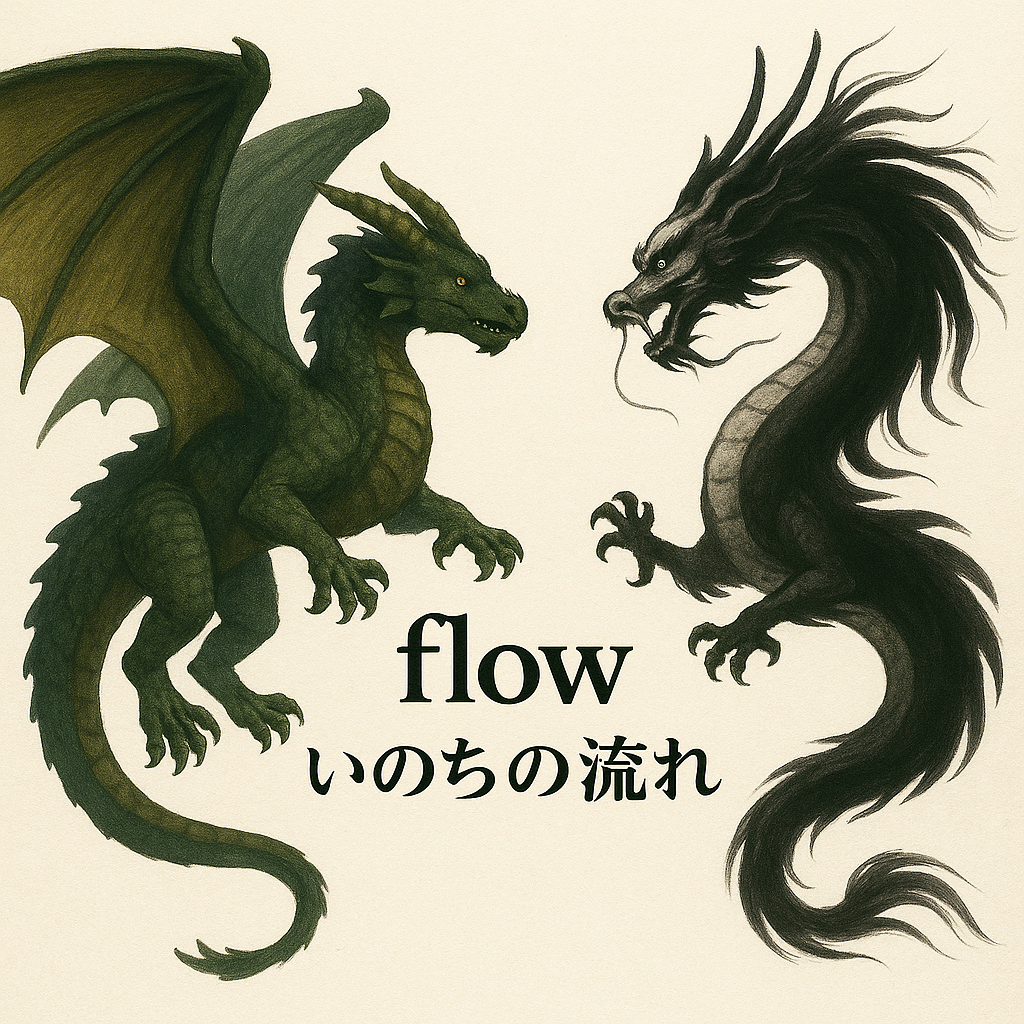

アジアの龍とヨーロッパのドラゴンが交わる時代へ

いま、東西の龍たちは再び出会いつつあります。

グローバルな文化交流やファンタジー作品の広がりの中で、

龍とドラゴンは互いの象徴を取り込みながら進化しています。

東洋の龍が持つ「祈り」や「調和」が、

西洋のドラゴンの「勇気」や「覚醒」と結び合い、

新しい“世界の神話”が生まれつつあるのです。

それは、分断を越えて“ひとつの地球”として生きる私たちの姿そのもの。

龍は今も、文化を超えて私たちの心をつないでいます。

🖼️ 画像指示

→ 東西の龍を融合させたアート作品。

キャプション例:「東と西が交わる時代 ― 新しい龍の神話の誕生」

龍とドラゴンは、私たちの“自然との関係性”を映す鏡。

支配から共生へ――、征服から祈りへ――。

この転換は、現代人の意識の進化そのものです。

それは「外の龍」を探す旅から、「内なる龍」を見つめる旅への移行。

自然と共に生きることを、再び思い出す時代が来ているのです。

まとめ ― 二つの龍が教えてくれること

- 東洋の龍:自然と共に生きる「祈り」と「調和」の象徴(水の神、天と地をつなぐ存在)

- 西洋のドラゴン:恐れや欲望を乗り越える「試練」と「勇気」の象徴(火の怪物、克服すべき混沌)

- 現代のメッセージ:「破壊と再生」の両面を受け入れ、内なる生命の力を思い出すこと

遠く離れた文化で生まれたこの二つの存在は、

それぞれの世界が大切にしてきた“祈りの方向”を映しています。

東洋では、龍は自然とともに生きる祈りの象徴。

雨を呼び、命を育む水の神として、人々の暮らしと心をつないできました。

一方、西洋では、ドラゴンは恐れや欲望を乗り越える象徴。

人間の勇気、信仰、覚醒を試す存在として、物語の中で炎をまとって立ち現れました。

どちらも、人が「生命の力」とどう向き合うかを教えてくれる存在なのです。

恐れと祈りのあいだにある“生命の力”

龍もドラゴンも、“破壊”と“再生”を同時に抱えています。

自然が嵐と静けさを繰り返すように、

私たちの内側にも、恐れと希望が共に息づいているのです。

龍の物語をたどることは、自分の中の生命エネルギーと再び出会う旅。

それは、目に見えない力を信じる“祈り”の記憶を思い出すことでもあります。

現代のわたしたちが龍とドラゴンから受け取るメッセージ

今の時代、龍やドラゴンはもう“昔話の存在”ではありません。

自然災害や環境問題、心のバランスを問われる今だからこそ、

私たちは再び「祈り」と「調和」の象徴に目を向けています。

龍は言葉を持たないけれど、

風の音、水のきらめき、心の静けさを通して語りかけてきます。

「世界はつながっている。あなたもその一部なのだ」と。

その声を思い出すとき、

私たちはもう“恐れに支配される側”ではなく、

“祈りを運ぶ者”として生きていけるのかもしれません。。

龍とドラゴンの物語をたどることは、

世界の神話を超えて、自分自身の内なる祈りに触れる旅です。

風、水、火、大地――

あらゆるものに宿る生命の気配を感じながら、

あなたの中の“龍”が、静かに目を覚ましますように。

よくある質問(FAQ)

Q:龍とドラゴンは同じ存在ですか?

A:語源は同じ“長いもの(蛇)”に由来しますが、文化的な象徴は異なります。

東洋では神、西洋では怪物として語られましたが、どちらも「生命エネルギーの象徴」である点は共通です。

Q:なぜ東洋では神、西洋では悪とされたのですか?

A:自然との関係の違いが背景にあります。

自然と共生する東洋では“祈りの対象”に、

自然を征服しようとした西洋では“試練の象徴”となったと考えられます。

Q:日本の龍神信仰と他の地域との違いは?

A:日本では“調和”や“つながり”を重んじる祈りが根底にあります。

龍は自然の神であり、人と天地をつなぐ存在。

恐れではなく「共に生きる」祈りが特徴です。

いつも感謝です(#^.^#)

ここから、

小さな幸せの種が

やさしい心に そっと届きますように

🐉 龍神アート作家杵築乃莉子(きづき のりこ)公式情報 🐉

🌟 公式LINE ご登録ください!登録で特典プレゼント🎁 🌟

📩 今すぐ登録して2つのギフトを受け取る!

✅ 5%OFF ショップクーポン

✅ PDF「あなたに宿る8つの龍のエネルギー」(8ページ)

📲 登録はこちら 👉 公式LINE登録

この記事が気に入ったら…

SNSでシェアして、龍の叡智を広めてね!

感想を投稿してみてね✨

次回の開運情報を見逃さないために、フォロー&チェック!

アートで描き、セラピーで癒し、

占いで行く道を示し、龍で導く人。

龍神アート作家 杵築乃莉子(きづきのりこ)です。