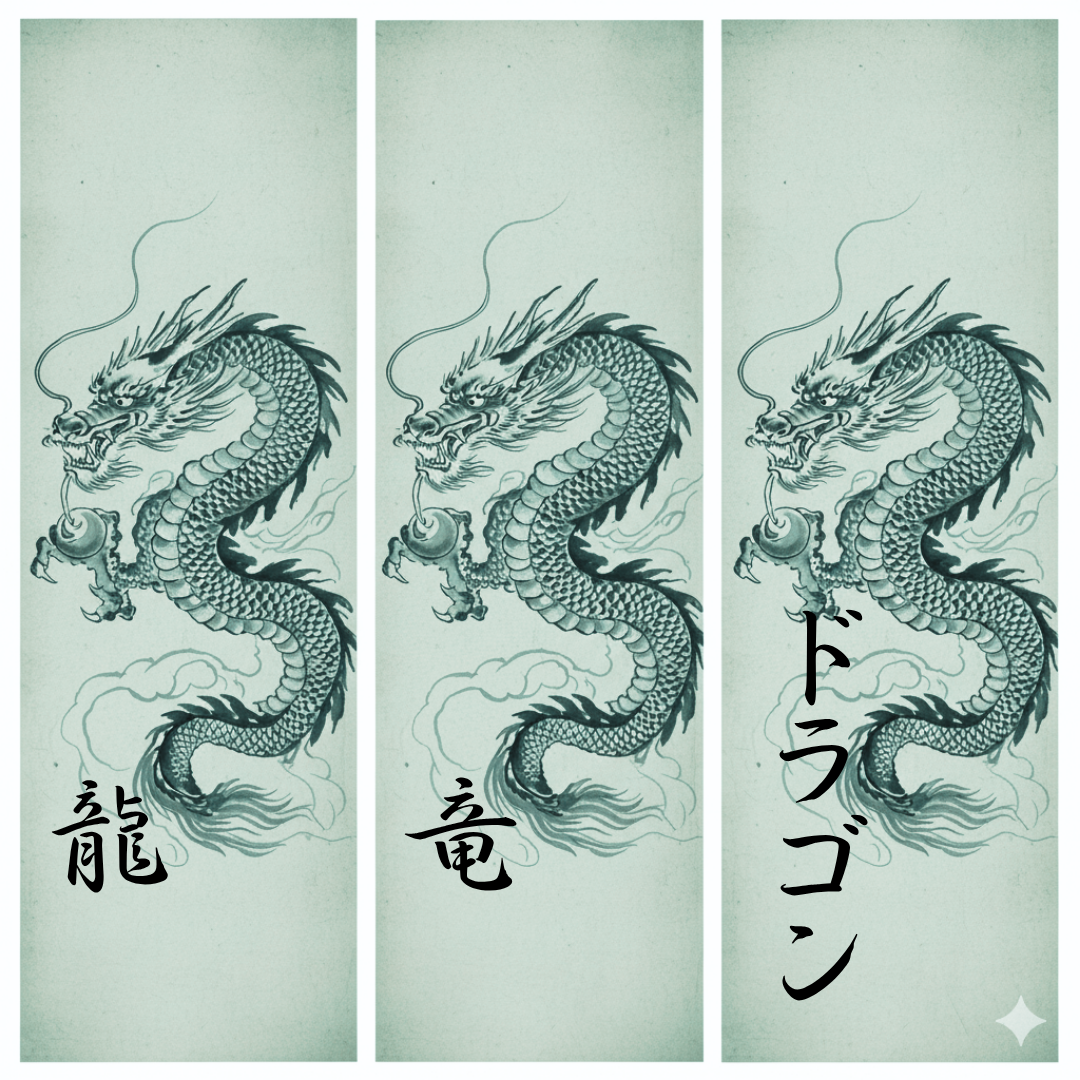

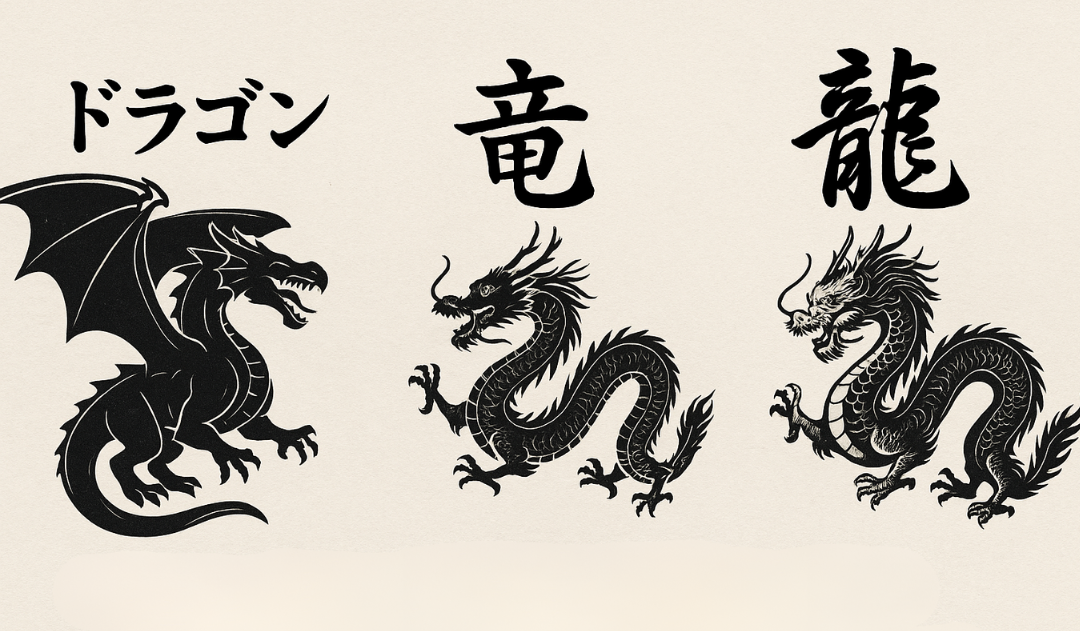

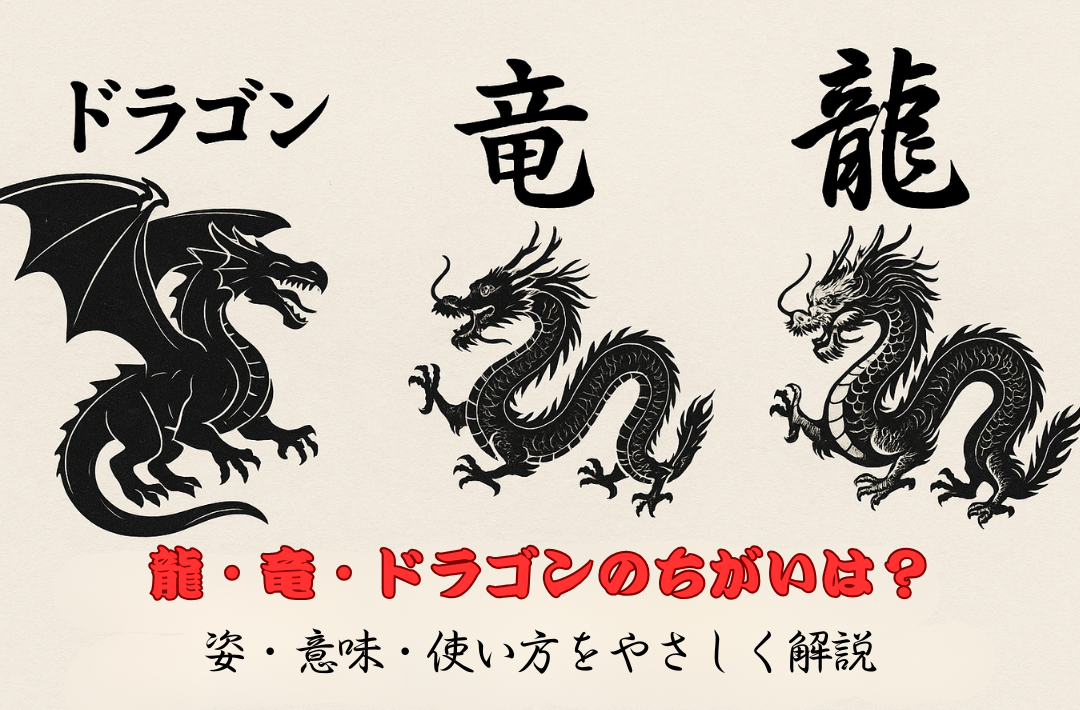

「ドラゴン」「竜」「龍」――

同じ“りゅう”という意味でも、言葉が変わると、少し違って見えてきます。

これは単なる表記の違いではなく、

日本語では言葉の選び方そのものが言霊として“どんな気配を呼びこむか”という、

祈りのような行為。

この記事では、日本語としての使い分けを中心に、

由来や語感、そして実際の使われ方をやさしく整理していきます。

あなたが心に思い浮かべる「りゅう」は、どんな姿をしていますか?

はじめに ― 3つの言葉に宿る“りゅう”

「龍」「竜」「ドラゴン」、つい混在していませんか?

日常会話や作品紹介、SNSの投稿でも、この三つの言葉はよく混ざっています。

けれど、日本語として眺めてみると、

書き方によって、意味やイメージの方向性が微妙に変わるのです。

どの文字を選ぶかで、読者が受け取る印象や空気感も、静かに違ってきます。

たとえば「龍」と書くと神聖に、「竜」と書くと現代的に、「ドラゴン」と書くと異国の風が吹くように――

その一文字(または一語)に、思い描く世界そのものが変わってくるのです。

違いを知ることは、言葉の中の“祈り”を学ぶこと

「龍」は厳かで、神社の石碑や祈りの言葉に似合うエネルギーをもつ字。

「竜」は軽やかで、自然の中を生きるように、日常にやさしく溶け込む響き。

そして「ドラゴン」は、世界とつながり、力そのものを象徴するような音の響きを持っています。

それぞれの言葉には、宿るエネルギーの質が異なるように思えます。

どの言葉を選ぶかで、作品や祈り、そして発信の“響き方”まで変わっていくのです。

私は子どもの頃から、「龍」という文字には、遠くへと眼差しを向けるような龍を横から見た姿を字にしたようにも思っていました。

「竜」は、地上に生きる他の動物たちと共にいる姿――

天から見下ろしたときの、自然と共存する形のように見えました。

そして「ドラゴン」は、意志が強く、音の響きに力を感じる存在。

幼いころから、その三つの“りゅう”を無意識のうちに使い分けていたのだと思います。

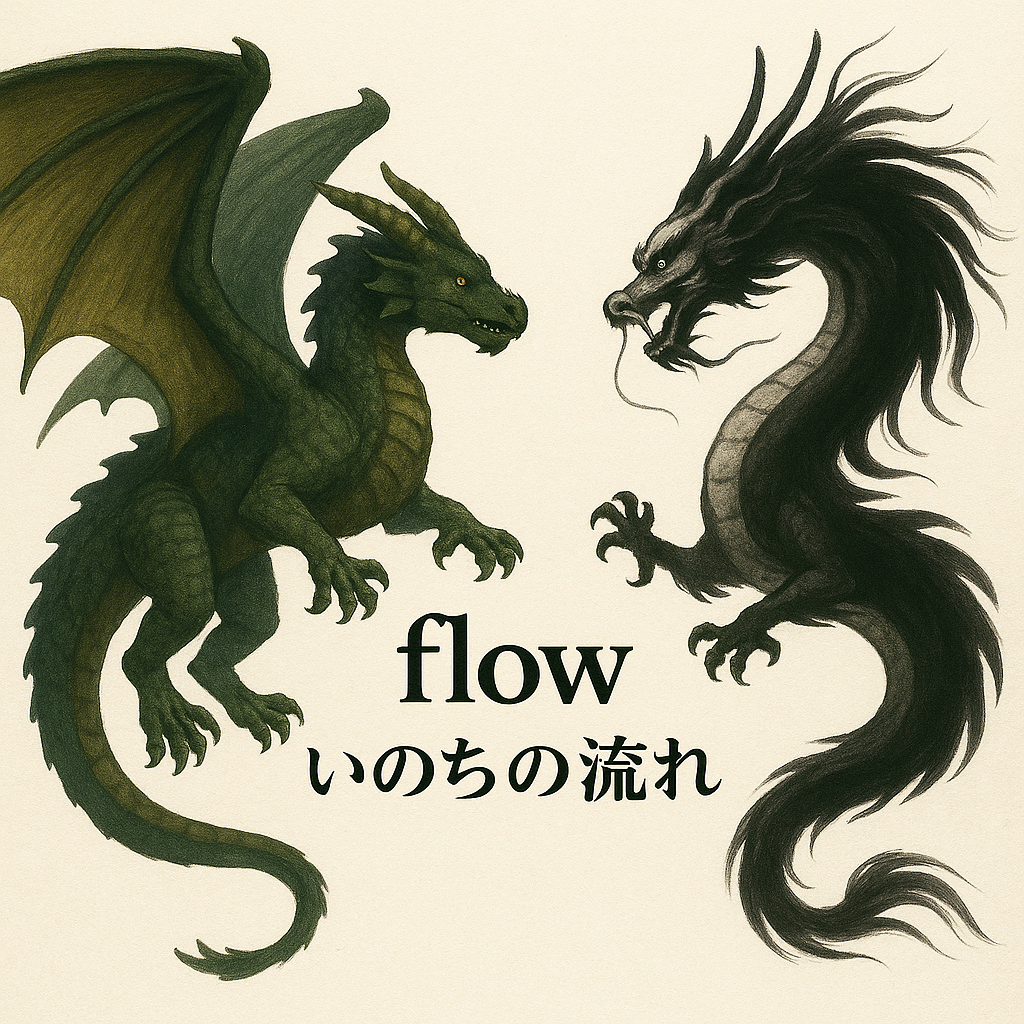

ドラゴン と 龍/竜の特徴と違い【早見表+使い分けガイド】

アートや創作活動で、意図する世界観に合わせて描き分けるための具体的な設計テンプレが手に入ります。

まずは形の早見表(体型・翼・爪・角・ヒゲ)

| 項目 | ドラゴン(Dragon) | 龍/竜(East Asian Long / Ryū) |

|---|---|---|

| 体型 | トカゲ/恐竜に近いずんぐり筋肉質、胴は短〜中長 | 細長い蛇状の胴体、しなやかにうねる |

| 翼 | あることが多い(大型の蝙蝠翼/羽毛・膜状など) | 基本なし(雲や気で飛翔)。作品により稀に付く表現も |

| 飛び方 | 翼で物理的に飛行、滑空やホバリングの描写が多い | 翼なしでも気をまとって昇騰、雲間を泳ぐように移動 |

| 四肢 | 2〜4本(前肢と後肢がはっきり) | 4本(前後肢は小さめ)もしくは持たない |

| 爪の本数 | 3〜4本描写が多い(作品差あり) | 3本・4本・5本(5本は権威の象徴の表現も) |

| 頭部 | 角は直線的・分岐状、牙が大きく口が横に裂ける | 鹿角・牛角風の角、長い口ヒゲ、時にたてがみ |

| 鱗 | 大きめ・装甲的、金属・岩の質感も | 細かい魚鱗風、光沢や水気を感じる |

| 口から吐くもの | 炎・酸・雷など“攻撃属性”中心 | 風雨・雲気・水など“天候・水の気配”中心 |

| 尾 | 短〜中長で棍棒状・槍状の先端も | 長くしなる。先端に房毛やヒレ表現も |

| 表情 | 威嚇・獰猛の強調が多い | 威厳・慈愛・霊性の強調が多い |

| 住処のイメージ | 洞窟・山・廃墟・火山・空 | 川・湖・海・雲間(水・気の循環と結びつく) |

📝補足:上記は“形態の典型”。

作品・地域・時代で例外は多く、混合デザイン(翼のある龍、ヒゲをもつドラゴン等)もあります。

ディテールの違いをもう少し(顔・毛・テクスチャ)

顔の造形

- ドラゴン:鼻梁が太く短い口、歯が外へ主張、爬虫類の眼が鋭い。

- 龍/竜:長い口先+ヒゲ、鹿角風の角、たてがみが流線で強調されやすい。

毛の有無

- ドラゴン:基本無毛(角質・鱗質)。

- 龍/竜:口ヒゲ・顎ヒゲ・鬣(毛の流れ=“気の流れ”の視覚化)。

質感

- ドラゴン:硬質(金属・岩石・革の膜)。

- 龍/竜:水気・風を感じる柔らかな光沢、細鱗が“流れ”を描く。

動きの違い(ポーズ・重心・スピード感)

- ドラゴン:地面に足を踏ん張る/空で翼の面積を見せる/S字よりもZ字の力感。

- 龍/竜:身体全体でS字カーブ、螺旋で昇る/浮遊・旋回の描写が似合う。

視覚効果のコツ:

- 龍/竜は長辺の対角線に沿って体を通すと“昇り”が出る。

- ドラゴンは翼のシルエットを画面端まで広げると“支配的スケール”が出る。

アーティスト向け・設計テンプレ(すぐ描ける要点)

- 細長い胴(首〜胴〜尾を一筆のS字で)

- 鹿角+長い口ヒゲ+鬣

- 肢は控えめ(3〜5本爪の表現)

- 雲/水飛沫で“気の流れ”を可視化

ドラゴンを描く

- 大きな翼(骨×膜のリブ構造)

- 厚い胴体+はっきりした四肢

- 顎の可動域・牙を強調

- 炎/煙/火花で“攻撃属性”を可視化

よくある混合デザインと注意点(迷ったらここ)

- 翼のある龍:ファンタジー混合。東洋寄りの顔+西洋翼はOK。

- ヒゲのあるドラゴン:神秘性を加えたい時の意図的ハイブリッド。

- 爪本数の扱い:格式の表象として5本=権威の表現が使われることあり(作品の文脈に合わせる)。

吐くもの:

- 龍/竜=水・雲・風など気象的/循環的。

- ドラゴン=火・雷・毒など攻撃的。

迷ったら…

“長くうねる・雲とともに昇る”なら龍/竜

“翼で支配的に舞う・炎で圧倒”ならドラゴン

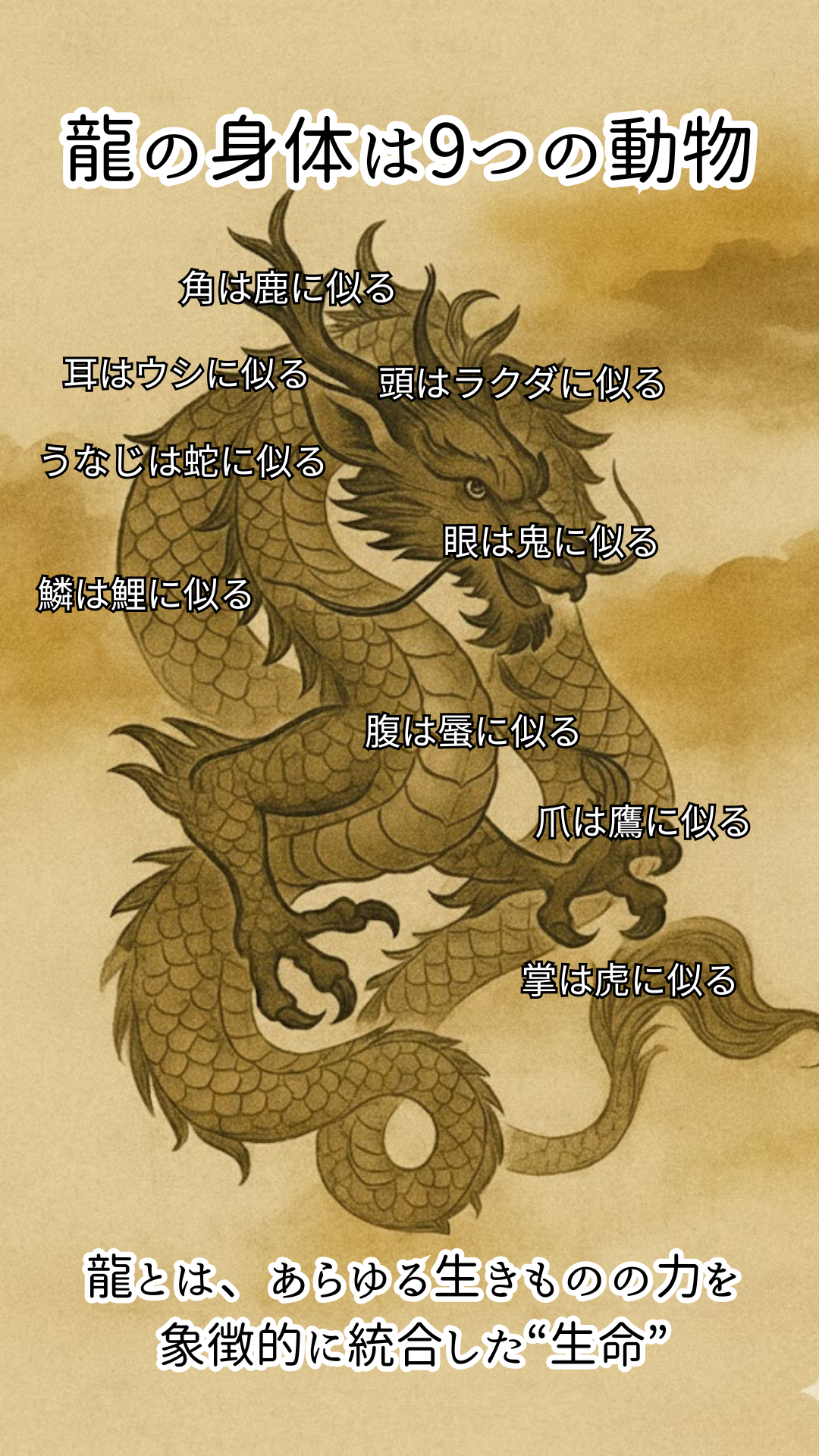

🐉豆知識:龍の身体は“九つの生きもの”の特徴からできている

古代中国の伝承では、龍は 九種類の動物の要素を合わせもつ存在といわれています。

たとえば――

- 角:鹿

- 頭:らくだ

- 眼(め):鬼

- うなじ:蛇

- 腹:蜃(しん/伝説の生き物)

- 鱗(うろこ):魚

- 爪:鷹

- 掌(てのひら):虎

- 耳:牛

つまり龍とは、あらゆる生きものの力を象徴的に統合した“生命”。

この構造こそ、東洋における龍が「天地を結ぶ霊獣」と呼ばれる理由でもあります。

👉詳しくは、別の記事「龍の身体をつくる九つの動物たち」でご紹介します。

自然界のあらゆる生命と力の統合体であるという、東洋的な世界観を象徴しています。

こうして見てみると、「ドラゴン」「龍」「竜」は、形そのものの違いだけでなく――そこに込められた文化の祈り方や、世界の感じ方までも違っていることが分かります。

次の章では、その“言葉の響き”と“波動の違い”を、もう少し丁寧に見ていきましょう。

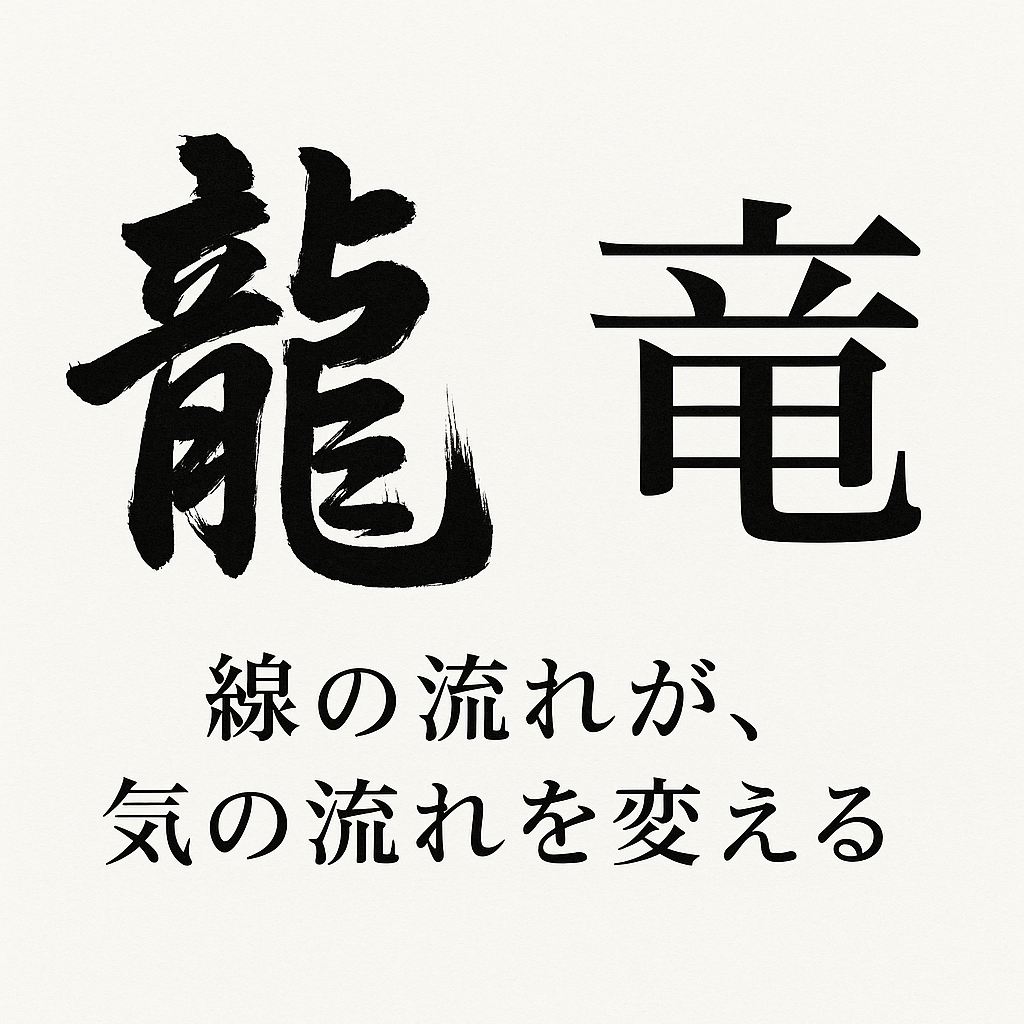

「龍」と「竜」――旧字体と新字体、同じ意味でも違う“場の空気”

旧字体「龍」と新字体「竜」

「龍」は旧字体。

その形の中には、重みと流れ、そして静かな神聖さが宿っています。

一方の「竜」は、戦後に生まれた新しい形。

教育の場で使いやすいように整えられた、より軽やかで現代的な字です。

どちらも同じ「りゅう」を表しますが、目にしたときの印象――その“空気”はまるで違います。

まるで同じ旋律を、ひとつは荘厳な弦で、もうひとつは澄んだ笛で奏でたように。

音は同じでも、響きの余韻が変わるのです。

なぜ新字体へ?――常用漢字化という教育の都合

戦後、日本は新しい教育の時代を迎えました。

印刷や学習の効率化のために「新字体」が制定され、「龍」は「竜」へと姿を変えたのです。

「竜」は中学校で学ぶ漢字ですが、子どもたちは早い段階で

“恐竜”“竜巻”といった言葉を通して自然と出会っています。

けれど、「龍」は学校では習わない字。

それでも――文化や祈りの世界では今も生きています。

書や祈祷の世界では、画数の多さそのものが“気の流れ”を映すと考えられ、

「龍」という字は、いのちの線を描くように大切に扱われてきました。

教育の教科書には載らなくても、

文化の呼吸の中で、この字は今も静かに息づいているのです。

日本語の“場”で変わる選択肢

どの字を選ぶかは、意味よりも“場の空気”で決まることがあります。

「龍」が似合う場:

寺社の名前、襖絵、書、祈りの言葉、名字など――

霊的な象徴や、品格を伝えたい場面で選ばれます。

「竜」が似合う場:

地名、学校名、新聞、商品など――

日常に溶けこみ、親しみを持たれる文字として広く使われています。

同じ意味を持ちながらも、使う“場”によって、その字が放つ気配は変わります。

それは、言葉がその土地の呼吸を感じ取っているからかもしれません。

「竜」は身近な存在 ― 現実の生きものに重なるイメージ

「竜」と書くと、私の中ではとても“身近な生きもの”のイメージが浮かびます。

子どものころに夢中で眺めていた恐竜図鑑の記憶が、そのまま重なっているのかもしれません。

だから「竜」は、地名や物語の中で使うにはしっくりきますが、

“祈り”や“聖なる気配”を表したいときには、少し現実的すぎるように感じます。

「○○竜」と書くと、西洋のドラゴンを日本語に翻訳したような印象を受ける――

そんなところにも、日本語の奥深さと、言葉が持つ“場の違い”を感じています。

同じ“りゅう”でも、「竜」は地上の生きものに近い響きをもつ。

見た目で感じる「龍」と「竜」のちがい

「龍」は、文字の中に“うねり”と“流れ”があります。

筆を動かすと、まるで龍が天へ昇るような螺旋の動きを描くのが特徴です。

一方の「竜」は、線が整理されていて、骨格がくっきり見える形。

“力強く地を歩く”ような安定感があり、ポスターやロゴにも使いやすいデザインです。

書として見ると、「龍」は“気”を流す字、「竜」は“形”を整える字とも言えます。

同じ音でも、筆跡が生む波動はまるで異なります。

字を見ただけで、「龍」は呼吸が深くなり、「竜」は動きが軽くなる――

そんな微細な“エネルギーの視覚化”が、この二つの字の魅力です。

「ドラゴン」ということば ― 外の世界を運ぶ音

語感のポイント

「ドラゴン」というカタカナの響きには、外へ向かう勢いとエネルギーを感じます。

日本語の中に置くと、ファンタジー・冒険・映画・ゲームといった物語の世界がひらいていきます。

漢字の「龍」や「竜」が静かに“内に祈る”性質を持つなら、

「ドラゴン」は“外に放つ力”を象徴する――そんな印象があります。

「ドラゴン」を選ぶときに起こること

作品や商品名でスピード感・若々しさ・国際的な響きを出したいとき、

「ドラゴン」はとても相性のよい言葉です。

たとえば、ターゲットが若い世代であったり、海外へ向けた発信なら、

「龍」よりも軽快で、エネルギーを引き上げてくれる響きを持っています。

どんなに静かな龍でもその言葉に書き換えた瞬間、

作品が“炎をまとうような強さ”を帯びるのです。

ただし、祈りや神域、伝統の中にそのまま持ちこむと――

少しだけ場の空気を乱すこともあります。

静けさの中に“祈り”を置きたい場では、やはり「龍」のほうが馴染むのです。

使うと作品から炎をまとうような強さのエネルギーが放たれました。

静けさや祈りを大切にする「龍神アート」とは、発信する波動がこんなにも変わるんだと驚いたんです。

「龍神アート」と書いたときには、

空気がすっと整い、深呼吸するような静けさが生まれました。

言葉ひとつで、伝わる波動がこんなにも変わる――

それを身をもって感じた出来事でした。

見た目の印象としての“ドラゴン”

「ドラゴン」は、絵やロゴにするときに**“形が自由”**という特徴があります。

翼を持つ/炎を吐く/二足歩行/蛇体など、

造形は自由で、想像力がデザインを決める存在。

その自由さこそ、“外に開かれた力”の象徴なのです。

日本語の「龍」や「竜」が筆画や線の流れに「祈りのリズム」を持つのに対し、

「ドラゴン」は、色・形・質感などビジュアルでエネルギーを語る存在といえます。

言葉の響きが音楽なら、造形はそのメロディーの姿。

「ドラゴン」は、音の強さをそのまま姿にした“外向きの象徴”です。

メディアと翻訳で起きる混同 ― “dragon=竜”のままでは伝わらないこと

直訳のクセでズレるニュアンス

翻訳では長いあいだ、dragon=竜 と訳されてきました。

けれど、日本語の「竜」には“悪や脅威”のイメージがあまりありません。

そのため、海外作品の「ドラゴン」が持つ恐れ・挑戦・火のような力が、

和訳では少しやわらいでしまうことがあります。

英語の“Dragon”が放つ「力・火・試練」の響きを、

日本語の“竜”のやさしさが包み込んでしまう――

この翻訳のずれは、文化の違いそのものを映しているようです。

日本語での使い分けという解決策

私は、文章や作品紹介の中で 「龍」「竜」「ドラゴン」を意識して使い分けています。

- 「龍」…祈り・神域・精神性の象徴

- 「竜」…物語・日常・親しみやすいファンタジー

- 「ドラゴン」…海外的・冒険・力強いエネルギー

作品紹介や販売ページでこの違いを明記しておくと、

読者やお客さまが“世界観の入口”を迷わず感じ取ってくださるのです。

私の考案した「八龍易占い」を英語に訳すと、Eight Dragons I-Ching になります。

「八龍」と書くと、八つの龍が協力しながら一つの大きな流れをつくっているような印象。

けれど「Eight Dragons」とすると、それぞれが独立した八つの龍が並び立ち協力する――

そんな感覚になります。

そのとき感じたのは、

言葉とは翻訳ではなく――波動そのものを選ぶ行為なのだということです。

「竜・龍・ドラゴン」の違いと使われ方(分野別まとめ)

アニメ・ゲーム・大衆文芸

物語の中で冒険や試練を描くなら、やはり「ドラゴン」がぴったり。

バトル・ファンタジー・冒険――そうした世界観の中で、

「ドラゴン」というカタカナの響きは、炎のように勢いを帯び、

エネルギッシュで外へ向かう力を感じさせます。

一方、「竜」はどこか優しく、人の心に寄り添う存在。

民話や日本語の物語に自然に溶け込み、語りかけるような温かさがあります。

“物語に息づく日本の龍”を描きたいときにぴったりの言葉です。

アート・開運・ヒーリング・神社仏閣

「龍」は、祈りと静けさの象徴です。

守護・浄化・格――その一文字の中に、神域の空気が流れています。

作品タイトルや奉納作品、御朱印の文字として並ぶと、

空間そのものが整っていくような感覚をもたらします。

芸術や祈り、スピリチュアルな活動においては、

「龍」の字は“場を清める言葉”としての役割を果たしているのです。

ビジネス・商品名・メディア記事

日常の中で使うなら、「竜」がいちばん親しみやすく、読みやすい形です。

印刷物や記事タイトルにもなじみやすく、検索性にも優れています。

一方で、「ドラゴン」は勢いや海外感、ポップさを生み出します。

若々しく、風を切るようなエネルギーをまといたいときにふさわしい言葉です。

見た目と分野の関係

- 「龍」…線が多く、細部に流れがあるため“動く書”や“生命感のあるアート”に向く。

- 「竜」…構造が簡潔で、地名・ロゴ・親しみのあるモチーフに映える。

- 「ドラゴン」…形の自由度が高く、映像・キャラクター・デジタルデザインで力を発揮する。

目で見た瞬間に伝わる「世界の方向」が、それぞれ違います。

「龍」は縦(天と地をつなぐ)、

「竜」は横(地上の流れを渡る)、

「ドラゴン」は外(世界へ飛び出す)――

そんな“見た目の方位感覚”を意識して使うと、表現がより立体的になります。

わたし自身も、作品や投稿で分野に合わせて言葉を切り替えています。

「龍神アート」では“宇宙への祈り”を込め、「Dragon Art」では私の絵が“世界へ届くように”という願いを込めています

「竜・龍・ドラゴン」の使い分け実践ガイド(タイトル・祈り・ブランド)

タイトル設計(作品・記事・イベント)

深さや神聖さ、式典のような厳かな雰囲気を出したいときは「龍」。

柔らかく語りかける物語や民話の世界には「竜」。

そして、活動的でグローバルな風を吹かせたいときには「ドラゴン」。

それぞれの言葉が、作品の“気”を整えてくれます。

祈りの言葉や奉納文

祈りの場では、基本的に「龍」がもっとも穏やかに響きます。

言葉の“気”が落ち着き、空間全体が呼吸を合わせるように整うからです。

ただし、個人の祈りや感謝を表すなら、「竜」を選んでやさしくするのも素敵。

心に寄り添う“私的な祈り”には、柔らかい言葉が合うこともあります。

プロフィール・ブランド表記

「龍」は、その人の世界観を象徴する文字。

「竜」は、親しみやすさや日本語のやわらかさを伝える。

そして「Dragonドラゴン」は、国際的な発信やSNSなど、広がりを意識するときに輝く言葉です。

目で見た瞬間に伝わる「世界の方向」が、それぞれ違います。

「龍」は縦(天と地をつなぐ)、

「竜」は横(地上の流れを渡る)、

「ドラゴン」は外(世界へ飛び出す)――

そんな“見た目の方位感覚”を意識して使うと、表現がより立体的になります。

私はこのホームページのタイトルにも「龍」を使っています。

「龍と祈りのアトリエ」と書くと、世界観の核が伝わると感じています。

そして「Dragon Art」と記すと、海外の方にも“エネルギーの方向”がまっすぐ伝わっていくのです。

「竜」を使うことはめったにありませんが、そのぶん選ぶときには“やさしい響き”を大切にしています。

世界への広がりを意識した発信には「Dragon」

「竜」を使う時は、その優しさや身近な響きを大切にしていますね。

それぞれの言葉の持つ波動を最大限に活用しています。

まとめ――日本語としての使い分けは“エネルギーの整え方”

「竜・龍・ドラゴン」は、同じ“りゅう”でも、それぞれ違うエネルギーを宿しています。

外に向かう“ドラゴン”、

内を整える“龍”、

そして――夢と現実をつなぐ“竜”。

どの言葉を選ぶかは、いまのあなたが

「どんな気で、どんな世界を届けたいか」で決まるのかもしれません。

最後に ― “見た目”は言葉の延長

「龍」という文字は、見るだけで呼吸が整うような曲線を持ち、

「竜」は、軽やかに地を這うような安定感を持ち、

「ドラゴン」は、翼と火で“表現そのもの”を燃やすような力があります。

言葉も、文字も、形も、すべては“エネルギーの通り道”。

どの“りゅう”を選ぶかは、自分の中のどんな流れを呼び覚ましたいかを映しています。

- ほとんどが神聖なエネルギーを感じる「龍」という文字を使うことが多いです。

- けれども、親しみのある形や振る舞いの場合は「竜」を使うこともあります。

- 「ドラゴン」は、西洋の神話や伝説のりゅうを表現したいとき、

または“世界につながる風”を感じたいときに使っています。

それぞれの“りゅう”が放つ音の響きは、

あなたの内側と世界の間に、異なる波紋を生み出します。

言葉はラベルではなく、場を整える“音”です。

目的と届けたい相手を思い浮かべて、

あなたにとって最も心地よい“音の龍”を選びましょう。

よくある質問(FAQ)

龍と竜、どちらが“正しい”の?

どちらも正しい表記です。

使う場や目的によって選ぶのが、日本語として自然な使い方。

神聖さを出したいなら「龍」、

親しみを出したいなら「竜」で問題ありません。

海外ファンタジーを語る記事で「竜」と書いてもいい?

読者に西洋的なニュアンスを伝えたいなら「ドラゴン」を維持するのがおすすめです。

ただし、日本語らしい柔らかさを大切にしたい場合は「竜」も自然です。

その際は「海外の“Dragon”にあたる竜」と注記しておくと誤解を防げます。

「龍神」と「ドラゴン」は同じ存在ですか?

似ているようで、少し違います。

「ドラゴン」は西洋の神話で、力と支配の象徴として描かれることが多く、

一方の「龍神」は東洋で、自然と調和し、恵みをもたらす神格として崇められてきました。

どちらも“生命の流れを動かす存在”ですが、

ドラゴンは挑む力、龍神は調える力を象徴しています。

そして現代では、この二つが静かに溶け合い、

「自分の内にある龍=生命のエネルギー」として表現されることも増えています。

いつも感謝です(#^.^#)

ここから、

小さな幸せの種が

やさしい心に そっと届きますように🌱

🐉 龍神アート作家杵築乃莉子(きづき のりこ)公式情報 🐉

🌟 公式LINE ご登録ください!登録で特典プレゼント🎁 🌟

📩 今すぐ登録して2つのギフトを受け取る!

✅ 5%OFF ショップクーポン

✅ PDF「あなたに宿る8つの龍のエネルギー」(8ページ)

📲 登録はこちら 👉 公式LINE登録

📩 この記事が気に入ったら…

🌙 SNSでシェアして、龍の叡智を広めてね!

🐉 感想を投稿してみてね✨

💌 次回の開運情報を見逃さないために、フォロー&チェック!

アートで描き、セラピーで癒し、

占いで行く道を示し、龍で導く人。

龍神アート作家 杵築乃莉子(きづきのりこ)です。